Tapuscrit inédit de Charles d’Ydewalle

Les enfants d’Ides Janssens de Bisthoven (1921-2015) et Savina (Nina) van Caloen (1923-2015) nous ont aimablement transmis un document dactylographié de Charles d’Ydewalle, issu des archives de leurs parents.

Nous n'avons guère trouvé trace de ce texte dans les divers ouvrages que l’auteur a consacrés à son enfance en Flandre.

Nous proposons ci-dessous un court extrait de ce tapuscrit inédit auquel l'auteur n'avait pas donné de titre.

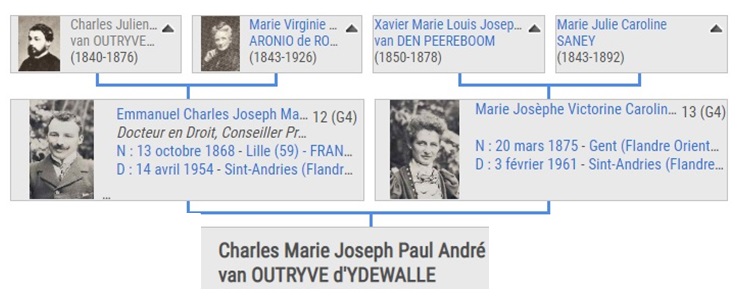

Charles d'Ydewalle y brosse un portrait de ces ascendants paternels (van Outryve d'Ydewalle) et maternels (van den Peereboom).

Notre père a reçu au baptême le prénom d’Emmanuel, qui veut dire « Dieu avec nous ». Notre mère s’appelle Marie. Et comme si cette sublime évocation ne suffisait pas, ses parents y ajoutèrent celui de Joseph. Comment, nés nous-mêmes sous de si bien heureux auspices, dans une réunion d’éternel Noël, n’avons-nous pas formé une plus Sainte Famille ? Voilà qui ne peut s’expliquer que par la perpétuelle faiblesse humaine. Néanmoins, en bonne logique en avons-nous gardé un goût immédiat pour les étables, les bœufs et les baudets. Par de là les siècles la ferme du Peereboomveld a dû entendre l’appel des Bergers, le choc de leurs bâtons, le bêlement de leurs troupeaux. La crèche, nous l’avons tous placée, en pensée, quelque part derrière le potager familial, dans une odeur chaude de foin et de paille dorée.

Nos parents, à en juger par l’arbre de Jessé de la famille, descendaient d’une tribu sage et laborieuse. Généralement, quand on écrit l’histoire de ses Ancêtres, on y découvre quantité de traits glorieux, et d’autres que l’on passe sous silence, pour ne point effaroucher les jeunes esprits. Or nos ancêtres, tant du côté d’Ydewalle que du côté van den Peereboom, ne furent ni glorieux ni scandaleux. Notre famille fut remarquablement dépourvue de ces fripouilles de génie qui ont leurs portraits dans les dictionnaires. Nous portons en nous des hérédités agréables qui nous assurent des sommeils heureux et des inquiétudes saines.

Notre mère orpheline, élevée par une tante, notre père ayant perdu son père très jeune, nous avons connu, du temps passé, notre grand-mère paternelle et une grande tante maternelle.

Seules ces femmes charmantes et d’une charité débordante nous ont expliqué ce qu’était le bon vieux temps, celui où nos Parents étaient eux-mêmes des enfants. Elles-mêmes avaient été très éprouvées et nous ne les vîmes jamais qu’en noir, bonnets noirs. A peine un ruban blanc sous le menton de notre grande tante. Jamais sous celui de notre grand-mère.

Et toujours des parapluies, ou bien des ombrelles à franges de dentelles, aussi noires que les parapluies. Ces saintes veuves ne vivaient que pour le souvenir, dans le culte des Disparus, dont elles exhibaient les portraits mais dont elles ne parlaient peu, même au sortir des messes anniversaires toujours entourées d’un cérémonial nombreux. On vénérait le Passé. On n’en parlait pas, sans doute pour le ne point nous attrister par des évocations de deuils, de maladies, de cérémonies funèbres.

Notre vie s’annonçait sous de souriants auspices, sous le signe de la richesse et de la stabilité. Le mariage de nos parents fut vraiment ce que l’on peut appeler une Alliance car c’était le temps où les Alliances tenaient encore, même en dehors du foyer conjugal. Il existe à Bruxelles une Impasse de la Fidélité. Il semble que toute notre famille s’y soit précipitée, avec allégresse, il y a longtemps, et n’ait jamais exprimé le désir d’en sortir.

Le mariage de nos parents était voué au bonheur. On nous révéla, dix ans plus tard, que pendant ses fiançailles notre mère s’était acheté un chapeau de quatre- vingts francs. Ce trait de prodigalité fut le dernier. Sa Tante et sa Belle-Mère le considérèrent avec beaucoup d’indulgence, et presque de l’admiration. Pour plaire à notre père il n’était rien que notre mère ne risquât. Elle ne reculait devant aucun sacrifice. Nous ignorons le prix que notre père paya son chapeau. Quatre-vingts francs, pour un chapelier masculin, en 1898, était une cîme inaccessible. Sans doute, pour ne pas demeurer en reste, en acheta-t-il plusieurs.

De leur mariage tout le pays de Bruges et de Gand a gardé le souvenir. Mais, aux yeux de la foule, le grand événement fut le retour de voyage de noces. Ce jour-là les plus lointains cousins furent convoqués à la Bruyère, chez notre grand’mère, et les paysans décidèrent de dételer, à l’entrée de la grande avenue, leur landau. Xavier, le cochcer alsacien, le prit de bonne part. Les hommes du « Veld » avaient déjà pour notre père une affection vraie et profonde, parce qu’il était l’un des leurs et savait leur parler. Cette affection, chez les ruraux, les forestiers surtout, n’éclate que tous les vingt -cinq ans. Mais alors elle éclate bien. Nos parents en surent quelque-chose. Pour dételer et trainer cette berline, des hommes étaient venus de partout à la ronde, et ils s’amusaient follement.

C’est que notre père, à trente ans, était déjà un homme des bois, il a la passion de planter, le bel amour du sapin et du hêtre, la fierté farouche du lopin qu’il a lui-même débroussaillé. Patriarche et défricheur, il fait jaillir les taillis de chêne vert là où il n’y avait que fougeraies et tourbières. C’est pourquoi nous aimons tous à nous dire hommes des bois, avec fierté, et aussi une petite pointe de vanité car si ;, entre d’ydewalle nous ne détestons pas de nous moquer de nous-mêmes, nous montrons une atrabilitéaltérabilité ( ??) particulière à l’égard de ceux qui se moquent de nous.

L’entrée triomphale à la Bruyère fut le digne début dans la vie conjugale de nos parents.

Il leur restait à se trouver une terre à eux. Le plus cher désir de notre grand-mère était de garder ses enfants le plus près possible d’elle.

(…)

Aussi nos parents s’établirent-ils au bout de son jardin, dans un autre jardin. Notre oncle Stanislas fit comme eux. Notre oncle André fut très loin, aux trois Rois de Beernem, à trois lieues, ce qui ne laissa pas d’inquiéter. Quant à notre tante Marie-Thérèse, à peine mariée à un brillant député d’Anvers, sa mère fit tant pour la ramener à La Bbruyère que, pour finir elle y passa la moitié de l’année, ou au moins soixante-cinq jours par an. Ceci permettait à notre Grand-mère de lui écrire deux cents longues lettres serrées, aux lignes doucement inclinées, et qu’elle croisait ensuite d’autres lignes. C’était l’édition du soir.

Et comme si ce n’était pas assez, elle y ajoutait encore, le lendemain, une espèce d’édition du matin. Puis notre Tante revenait au logis, ce qui permettait à sa mère d’écrire à son aise à ses sœurs, à ses amies, sans aucune négligence, et toujours en allant jusqu’au bout de ses phrases.

(...)

La version complète de ce tapuscrit peut être consultée en format PDF au départ de ce lien.