Liévin d’Ydewalle, dont on connaît les états de service en qualité de pilote au service de l’Armée belge et de différentes compagnies opérant en Afrique centrale, nous conte un de ses périples particulièrement mouvementé.

Nous reproduisons ci-dessous le récit complet dont les premières pages ont été publiées dans le Bulletin n°26 de l'Association familiale.

Le Mystère du QC-041

Octobre 1974

Air Zaïre

Vol QC-041

Bruxelles–Athènes–Lagos–Kinshasa

Avion DC 8-33

Immatriculation 9Q-CLE

Cdt. de bord. L. d’Ydewalle

Départ d’Athènes en vol de jour, ten ten, blue sky, relax, sans problèmes...

Départ d’Athènes en vol de jour, ten ten, blue sky, relax, sans problèmes...

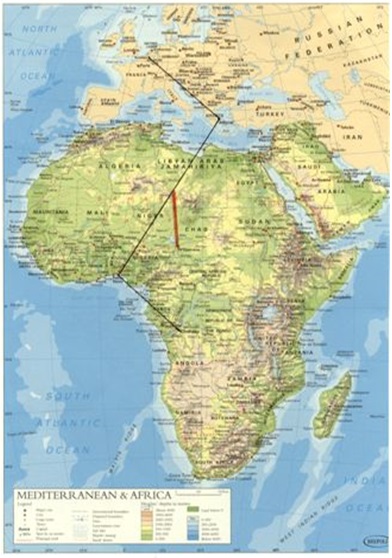

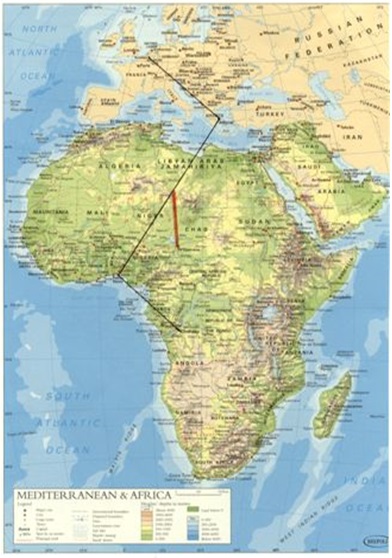

En décollant d’Athènes, j’étais heureux de quitter l’éternelle brume qui recouvre la ville. Au-dessus nous attendait le superbe soleil qui allait nous accompagner jusqu’au sud du Nigéria. Beau temps assuré, aucun trafic. Très vite apparurent les contours de la côte africaine avec, au-delà, l’immensité du Sahara. Une étendue sans fin, monotone au possible, mais également d’une beauté incomparable. Avec ses vagues de sable doré s’étendant par-delà l’horizon, c’est un espace où l’on se sent happé par une foule de réflexions existentielles. Telle la vanité du monde dont on s’éloigne. Un monde empêtré de futilités, de tracasseries, prisonnier d’idées, de lois et de croyances prétendant régir le vide où les êtres s’ébattent.

À une altitude de 27 000 pieds, un peu moins de 10 000 mètres, et une vitesse de mach 0,78, soit entre 800 et 900 km/heure, j’éprouvai vite une étrange sensation de détachement. C’était un peu comme si, en plus d’être aux commandes d’un avion, le survol du monde me faisait également planer au-dessus des esprits et des mesquineries des êtres qui le peuplent.

Aux environs de Benghazi, petite ville située sur la côte libyenne, on vira discrètement vers le cap menant droit sur Lagos. Arrivé au niveau prévu au plan de vol, il y eut le premier instant de détente. À bord, tout se passait comme d’habitude. Bruits de vaisselle, odeurs de café ; en cabine, les hôtesses commençaient à servir le repas des passagers de première classe. Nous, dans le cockpit, après la check-list de croisière, chacun s’était confortablement calé dans son fauteuil, prêt à affronter la longue balade qui nous faisait traverser le plus grand désert du monde.

À peine étions nous installés que s’alluma l’alarme de l’ejector moving du moteur n°3. Le mécano consulta les notes techniques concernant ce dysfonctionnement et nous annonça qu’il ne pouvait pas y faire grand chose. Rien de vital. Il s’agissait d’un système qui, en augmentant légèrement la puissance au décollage, contribuait surtout au système permettant de renverser la puissance à l’atterrissage. Un détail à retenir, car de ce fait à Lagos l’atterrissage allait prendre quelques centaines de mètres de plus.

Les quatre moteurs parfaitement synchronisés, le mécano se retira un moment afin de se dégourdir les jambes… La suite du trajet s’annonçait relax, détendue, sans problèmes.

Sans problèmes ? C’est vite dit… Moins d’une minute après l’absence du mécano, voilà que soudainement l’alarme du stick-shaker se déclenche. Une alarme insidieuse et stressante. Le stick se met brusquement à vibrer en même temps que se déclenche une sonnerie avertissant que l’avion est en perte de vitesse. Un avertissement sérieux, qui précède de quelques secondes une situation bien plus grave… Une annonce nette, simple, brève. Rien de plus : clean au possible.

Peu d’équipages se souviennent d’une telle situation. À trop basse vitesse, l’air qui s’écoule à la surface des ailes se met à tourbillonner, il décroche et n’assure plus la portance de l’avion. S’il n’y a pas de réaction immédiate, près du sol c’est une fin de carrière assurée. Le crash.

J’en avais appris la théorie, mais en pratique c’était une situation que je m’étais toujours bien gardé à devoir affronter et donc n’en connaissais pas grand chose.

Pour une surprise, celle-là était particulièrement réussie. En l’absence du mécano, je fis rapidement l’examen de toutes les indications de vol : vitesse, altitude, variomètre, ainsi que des paramètres moteurs : RPM, température, pression. Toutes les indications semblaient normales. (RPM= instrument conptant les rotations d’un moteur)

Le pilote automatique lui aussi semblait OK. Mais fallait-il le garder ou le débrancher ? Suite à l’alarme de décrochage peut –être aurait-il du se débrancher de lui-même . Aucune idée , mais comme le variomètres, était à zéro et l’altimètre et l’air-speed semblaient normale, je crus bien faire de le garder afin de porter toute notre attention sur l’annonce de décrochage qui venaient de se manifester.Et puis je ne tenais pas à jouer à la berceuse. A 30.000 piéds ce n’est pas un numéro fort apprécié.

Le stick-shaker continuait à vibrer. Cela pouvait-il avoir un rapport avec l’alarme précédente. Mystère. Nous attendions le retour du mécano de bord afin d’entendre son avis au sujet de cette situation.

Cette alarme était contradictoire aux indications de vol. On voyait le désert sous nos pieds, donc pas de problème d’altitude. Pour la vitesse, c’était plus compliqué. Bien que les moteurs soient en régime de croisière et que le variomètre soit stable à zéro, il se pouvait malgré tout qu’il y ait là une indication erronnée.Mais ceci n’était qu’une première appréciation, car hors la vitesse et l’altitude conforme au vol, restait la situation peu connue d’un décrochage en haute altitude et à grande vitesse. Un high-speed-stall se traduit donc par « une perte de vitesse à grande vitesse… » Une situation complexe et contradictoire, mais surtout sournoise , qui jaillit à la moindre erreure et mêne droit aux portes de l’enfer . Non, tant que le pilote- automatique fonctionnait, je ne me sentais aucune ambition au role de balérine de l’air.

Mais comment s’en assurer en seulement quelques secondes ? Le stick shaker était d’un mécanisme si simple, en comparaison des références de vol, qu’inévitablement cela amenait l’idée d’une erreur possible de l’un de ces autres instruments.

En l’air, tout tient souvent à un fil et, à un moment crucial où il est important de décider rapidement, il est étrange qu’au-delà de toutes les indications de vol on doive se rassurer en regardant au-dehors et faire confiance à ses propres sensations... Le retour aux moyens les plus élémentaires de garder un avion en l’air. Le Moyen Âge du pilotage…

Une situation ambigüe qui vaut un jeu de pile ou face.

Construit par Douglas Aircraft Company , devenu McDonnell par apprès , le DC 8-33 est un avion de l’époque du Bouing 707. Même ligne, même capacité. Un avion qui à l’époque, figurait parmi les bacs d’une certaine importance : 43 mètres d’envergure, 45 mètres de long, quatre moteurs à réaction, poids maximum au décollage de 140 tonnes, avec la possibilité d’un plein de 70 tonnes de carburant. Pour ce vol, nous avions une quarantaine de passagers. Avec, en plus, l’équipage de sept personnes et une dizaine de tonnes de fret dans les soutes, cela faisait peu de choses pour un avion équipé de 130 sièges.

Construit par Douglas Aircraft Company , devenu McDonnell par apprès , le DC 8-33 est un avion de l’époque du Bouing 707. Même ligne, même capacité. Un avion qui à l’époque, figurait parmi les bacs d’une certaine importance : 43 mètres d’envergure, 45 mètres de long, quatre moteurs à réaction, poids maximum au décollage de 140 tonnes, avec la possibilité d’un plein de 70 tonnes de carburant. Pour ce vol, nous avions une quarantaine de passagers. Avec, en plus, l’équipage de sept personnes et une dizaine de tonnes de fret dans les soutes, cela faisait peu de choses pour un avion équipé de 130 sièges.

Le DC 8-33 est une bonne machine. Mais la meilleure machine du monde a ses faiblesses et l’alarme que nous venions d’avoir ne pouvait être que l’avertissement de quelque chose de plus compliqué ! Je ne sais pourquoi, mais il me vint en bouche un goût d’amuse-gueule enrobé de moutarde. Oui, chacun a de ces images qui créent im-médiatement le décor auquel il doit s’attendre ! C’est qu’en l’air un problème mène souvent à des moments précaires ou insolubles. Des moments inattendus que seule une expérience acquise détecte avant qu’ils n’apparaissent.

De gros manuels techniques accompagnent chaque appareil en vol afin de résoudre le moindre de ces problèmes. Hélas, il arrive que les événements se dérobent à la littérature savante des ingénieurs… Pas souvent, mais cela arrive… Vrai ? Oui, vrai, et attention… Watch out !

Malgré le temps, ce souvenir me glace encore.

En effet, peu de temps après, comme une série de pétards, il y eut successivement plusieurs autres alarmes. Cela se passa très vite et, sauf l’ambiance particulière, en une dizaine de minutes le cockpit se changea en réveillon de Noël. Un peu partout, des clignotements de loupiotes rouges, une sonnerie d’alarme et, pour compléter le tout, telles des danseurs en groupe, des mains qui s’agitaient fébrilement vers les multiples boutons et interrupteurs situés sur les panneaux du dessus. Ambiance de fête… Mais fête à 180°. L’extrême… Au-delà, impossible de décrire plus profondément l’angoisse glacée qui brutalement nous avait figés de stupeur.

Heureusement, le mécano, revenu de sa balade, nous aida à maîtriser la situation.

Les premières alarmes déjà décrites, celle de l’ejector moving du moteur n°3 et du stick shaker fut suivie par une suite d’autres surprises moins agréables. En voici la liste :

– alarme-feu au moteur n°3 (le moteur n° 3 est coupé, puis les extincteurs sont déchargés) ;

– l’alarme feu se poursuit ;

– un à un les extincteurs sont vidés ;

– alarme des quatre « wing slots lights » . Les Wing Slots font partie de éléments des ailes qui permettent une vitesse plus faible lors de l’atterrissage

– alarme génératrice n°4 en panne.

Ensuite la génératrice du moteur n°2 s’arrête également. On parvient a récupérer la n°2, mais la n°4 se met à son tour en panne.

Donc, génératrices n°3 et celle du n°4 sont hors service. La panne de la génératrice n°3 était normale, puisque le moteur était coupé. La panne de la génératrice n°4 était moins évidente ;

– alarme voyant éjecteur 3 . Ceci est une autre alarme concernant le renversement de la poussée de ce moteur lors de l’atterrissage. Système hors service…

– fuite d’huile dans l’aile droite ;

– par intermittences, le stick-shaker et l’indication-feu du moteur n°3 se remettent en alarme ;

– ?

En attente d’une surprise, d’une nouvelle panne…

Plus tard , celle probable du radioaltimètre.

L’étrange manifestation du Stick Shaker et ensuite le feu au moteur n°3 était ce qui nous donnaient le plus de souci .Pour la procédure afin de combattre le feu nous étions tous bien entrainé. C’était la situation les plus dangereuse qui puisse survenir en vol. Pour cela de multiples exercices nous y avaient préparés avec une grande rigueur.

Le fait de ne pouvoir éteindre ce feu était moins évident. Extérieurement aucune flamme , ni aucune fumée n’était visible. Mais l’alarme qui continuait à résonner sans arrêt devait tout de même provenir de quelque chose d’anormal. Que se cachait-il dans cette turbine ? Les autres alarmes dépendante de ce moteur tel les wing slots, l’éjecteur et la fuite d’huile indiquaient bien que quelque chose d’anormal s’y préparait. Mais quoi ? Peut-être une explosion. Aucun expert n’aurait pu prédire l’issue finale de ce vol. Pour nous cependant l’explosion du moteur semblait la fin la plus plausible. En l’air on ne se fait jamais beaucoup d’illusions sur l’évolution d’une situation critique. Cela permet de s’attendre à tout. Mais rien ne se passait. Afin de ne plus entendre cette sonnerie atroce il restait la solution d’en couper le contacte en tirant le Cirquit Breaker, le plomb-fusible. Mais alors nous nous isolions complètement de ce qui allait se passer dans les moments à venir …

Oui , je pense que chacun d’entres nous eut préférer se trouver dix milles kilomètres de cet avion. Hélas , nous y étions assis aux commandes…Et puis ce vœu était ridicule, car avec un peu de patience en un instant nous pouvions nous retrouver propulsés mille fois plus loin encore.

Le manque de courant causé par deux génératrices hors service et une troisième qui déjà avait manifestée quelques faiblesses, handicapaient inévitablement plusieurs éléments de l’avion. Entre autre dans la cabine- passagers il y avait l’éclairage, la ventilation et aussi les hôtesses qui utilisaient les fours pour les repas. Heureusement, une habile jonglerie du mécano de bord avec les circuits électriques parvint à éviter toutes les situations problématiques . L’homme avait beaucoup à faire. Cette avalanche d’alarmes était malaisée à contrôler. Surtout avec un moteur en moins : il devait continuellement équilibrer les réservoirs de carburant situés dans les ailes .

En ces moments angoissant, une telle dextérité et une telle maitrise de la situation annonçait que la providence nous avait déjà à l’œil. Déjà ?

La situation était réellement inquiétante . La première chose à faire était de réduire les risques...De fait le mécano suggéra de se poser au plus vite.

Facile à dire. Avec une alarme de décrochage se répétant par intermittences, un moteur arrêté avec une surchauffe ou un feu, les extincteurs vides, deux génératrices en moins et face à une balade de près de 2 000 km à parcourir au-dessus du désert, il ne fallait pas beaucoup d’imagination pour se convaincre de l’urgence d’une telle décision.

Mais en l’air on ne s’arrête pas où l’on a envie. Le Sahara a beau être immense, trouver un endroit où se poser n’est pas évident.

Mais en l’air on ne s’arrête pas où l’on a envie. Le Sahara a beau être immense, trouver un endroit où se poser n’est pas évident.

Nous approchions la frontière du Niger et, à première vue, Tripoli en Libye était l’aérodrome le plus proche. Mais, à cause des discours virulents d’un certain colonel qui venait d’y prendre le pouvoir, il était plus prudent de faire route vers N’Djamena, au Tchad.

Il y avait deux DC 8-33 à la compagnie et certains prétendaient que, dans une vie antérieure, l’un d’eux avait fait un petit séjour sous l’eau, en mer… Vrai ? Faux ? Une légende entendue autant de fois et contredite aussitôt. Mais il n’y a pas de fumée sans feu… Impensable à notre époque. Dans le passé, on récupérait à la limite du possible, et cette histoire pouvait être véridique. Lequel de ces deux bacs avait vécu cette aventure ? Si l’histoire s’avérait un jour, ce ne pouvait être que le 9Q-CLE. Le bac dans lequel nous nous trouvions…

Mais cet historique troublant avait-il quelque chose à voir avec notre situation ? J’essayais de me convaincre du contraire en me disant que cette idée était peu probable. Hélas, d’où nous étions, il restait encore 900 km avant d’atteindre N’Djamena. Plus d’une heure de vol au-dessus du désert. Une telle distance était-elle réalisable ? Cela me semblait plus grave que de devoir faire le tour du monde en sautillant sur une jambe de bois .

Pour signaler notre diversion, il y eut plusieurs appels vers Speed-Bird-London, un centre de radio qui régissait le trafic de la British Airways de par le monde. Mais ces appels se fondirent dans les airs et restèrent sans réponse. Le contact avec la tour de N’Djamena fut plus aisé.

Hélas, notre radar indiquait que cet aéroport était justement sous une importante couche nuageuse parsemée de masses sombres et menaçantes qui révélaient du mauvais temps. Il devait y avoir des rafales de vent , de la pluie, un plafond incertain. Mais qu’y faire ? Le hasard du FIT, le Front Inter-Tropical, reconnaissable à une immense ligne de cumulo-nimbus. Ces nuage gigantesques se créaient lors de l’affrontement de vents émergeant entre les tropiques, et le hasard faisait que ce jour cette dangereuse caravane chargée d’orages passait justement à cet endroit. Cela ne nous annonçait pas un décor favorable. Pour un endroit situé en plein désert, ce mauvais temps était une situation exceptionnelle.

Heureusement, l’aérodrome était resté ouvert et pour ne rien perdre des échanges radio, le mécano décida de couper l’alimentation de l’alarme feu du moteur…

– Oui… oui… Vous voulez venir à N’Djamena ? Eh… eh… bien, il y a un orage qui s’éloigne, le vent vient de tomber. La piste XX est mouillée. J’alerte les pompiers. Le QFE est de XXX (pression atmosphérique à l’aéroport).

– Confirmer le QFE…

– Je vous donne priorité d’atterrissage.

– La priorité ? Vous attendez d’autres vols ?

– N… non pas de trafic… avant demain…

La voix du contrôleur était mal assurée. Quel événement pour cet homme. Un appareil avec des problèmes ! Un avion en diversion, avec un moteur en moins ! Chez lui ! Il allait sans doute vivre la première aventure de sa vie.

Bien entendu, aucun système d’approche ne fonctionnait. En plein désert, ces aides n’étaient pas une priorité. Ici pourtant, un aéroport d’une certaine importance, il devait bien y en avoir eu dans le passé. Mais, à cause d’un budget boiteux ou du manque de personnel qualifié pour les faire fonctionner, ces appareils avaient disparu, oubliés, ensablés dans l’une ou l’autre dune des environs.

Nous n’avions plus le choix. C’était N’Djamena ou rien ! Comme il n’y avait aucun obstacle signalé et que je connaissais plus au moins l’aéroport, la décision fut de poursuivre la descente jusqu’à 2 000 pieds/sol et d’espérer trouver une ouverture pour nous situer. Mais connaître un aéroport est une estimation bien hasardeuse. Par beau temps, tout y semble net, clair et facile. Même de nuit, la piste ressemble à un boulevard. Par contre, au-dessus des nuages et par mauvais temps, ces connaissances étaient beaucoup plus relatives… L’assurance que l’on croyait avoir s’effiloche rapidement. Bien vite il n’en reste plus rien.

– Ah… je vous entends… Vous passez pas loin… Voulez-vous… toujours venir ici ? Piste XX en usage. Vent…, il fait… un peu couvert, mais la visibilité me semble bonne… Avertissez en finale de la piste XX…

Au moins, il nous entendait passer ! Quelle assistance… Parfait… Mais, comme si cela ne suffisait pas, voilà soudain que le radio-altimètre se met à fonctionner. Nous venions de passer aux environs de 3 000 pieds/sol. Trop haut pour qu’il se déclenche. Ce ne pouvait donc être qu’une nouvelle panne. La liste s’allongeait. Mais non. En cas de mauvais fonctionnement, un petit témoin rouge devait apparaître dans un coin du cadran. Ce témoin n’y était pas, donc ce n’était pas une panne.

C’est alors qu’une petite déchirure entre les nuages nous révéla soudain quelques cases et des gens nous regardant passer avec des yeux comme des roues de vélo. Ce fut une vision extrêmement brève et tel un éclair : chacun réalisa avec effroi que nous nous trouvions trop bas, beaucoup trop bas. Il ne manquait plus que cela…

Que s’était-il passé ? En une fois, un rideau de suspense avait brutalement cloisonné le cockpit. En une fois, plus de soucis de panne, plus de sifflements de réacteurs, plus de sonneries, de loupiotes rouges ou d’alarmes de décrochage. Seulement le vide. Un vide débordant d’effroi et d’inquiétude. Un suspense atroce. Le vrai. Pas celui ressenti à la veille d’une naissance, lors d’une faillite, d’un résultat de foot, d’un thriller ou de la rencontre d’un monstre au coin d’un bois. Non, ici c’était du live. Du top live. Un moment de vérité, un moment de tension extrême qui crispe les mains sur les commandes et où tout semble englué dans un silence de mort. Un silence où l’on entendait des craquements de vertèbres, le crissement des molaires, un cœur battant comme un tambour. Le sien, mais également celui des autres. J’ignorais que cela était possible…

De temps en temps fusaient des mots cinglants. Left below, look right, there, go straight ahead… Scrutant vainement le ciel pourtant invisible, chacun y cherchait un infime indice qui sauverait sa peau… Hélas, il y a peu d’indices au-dessus ou dans les nuages…

Bousculé par l’événement, le contrôleur nous avait confirmé le QFE (la pression à l’aérodrome) alors qu'il nous donnait en réalité une pression fantaisiste. Dieu sait ce qui lui était passé par la tête. Un détail d’une telle importance, cela ne pardonne pas… Particulièrement à N’Djamena, où une telle confusion menait droit à la catastrophe… Avec quelle pression avait-il pu confondre ? Si c’était avec le QNH (la pression au niveau de la mer), cela faisait une erreur de 300 m. Ici une telle erreur menait droit au pays des anges et terminer ma carrière au Tchad était une entorse à mes prévisions !

Particulièrement attentif à ce qui se disait à la radio, chacun qui avait ajusté son altimètre réalisait soudain ce qui venait de se passer. Depuis les ennuis avec le stick-shaker, l’équipage s’attendait à un vol foireux, vicieux, pourri. De fait, nous avions déjà une sérieuse tartine de problèmes à gérer... Mais avec cette surprise en plus…

Le contrôleur, stressé par cette arrivée imprévue, avait dû perdre les pédales. Pourtant, dans sa tour, le bonhomme qui ne voyait passer que de rares visiteurs, n’avait pas à retenir grand-chose. L’orage avait dû le perturber, avec en plus notre arrivée imprévue : cela expliquait peut-être sa terrible confusion…

Mais seulement le bonhomme était-il bien dans sa tour ? Il m’était arrivé d’avoir des contacts avec certains d’entre eux, qui se trouvaient à des kilomètres de l’aéroport dont ils avaient la garde. Des fonctionnaires qui donnaient les informations d’atterrissage depuis chez eux. Sans complexes, confortablement adossés à une case de leur village en compagnie de la radio ramenée chez eux à vélo. Ceux qui cuvaient leur de vin de palme ne valaient pas mieux.

Ce souvenir, qui me revient en écrivant ces lignes, n’était certainement pas de ceux qui me préoccupaient à ce moment. Ils étaient en effet d’un tout autre calibre. Il s’agissait de poser ce bac au plus tôt et d’amener à terre, sains et saufs, une quarantaine de personnes qui ne se doutaient de rien.

Par radio, on secoua le contrôleur qui, en bredouillant, reconnut sa faute, corrigea la pression QFE et se confondit en milles excuses pour cette petite inattention. Petite inattention ? Crétin !

Après cette première petite déchirure dans les nuages, il y en eut heureusement d‘autres, d’où au travers d’une fine brume on apercevait un bout de désert ou quelques broussailles. Par chance, car sans cela… Heureusement, il y a parfois la Providence pour sauver des gens en mauvaise posture.

– Quel est le plafond ?

– Le plafond ? Hé… il est…il est… ?

À N’Djamena, le plafond était rarement bas. Mais, pour descendre en dessous, encore fallait-il en avoir une idée et surtout connaître la pression réelle sans remettre en doute les données du contrôleur. En tout cas, la Providence n’allait certainement pas répéter ses bonnes grâces. Nous faire voir le sol, d’accord, mais « criquer » le plafond vers le haut, jamais…

Les contours du fleuve Chari, qui se dessinaient sur le radar, n’était pas d’une grande aide au-dessus de l’immense moquette nuageuse. Par instants, traversant petites draches, le pare-brise prenait un aspect laiteux. Heureusement, le long convoi des gros cumulo-nimbus du FIT s’était un peu éloigné. Enfin, il y eut une fente plus large et j’en profitai aussitôt pour glisser l’avion sous la couche…

Plafond bas, petite brume humide. En dessous : du sable et des bosquets d’épines. Beaucoup de sable. Impressionnant. Les secondes qui passent sont si puissantes qu’aussitôt on se jure de ne plus jamais se retrouver dans une telle situation. Plus jamais ! Never again !

Cela me rappelait le temps où en « petit-porteur » je me faufilais dans la nature à la recherche de vagues pistes perdues dans la forêt ou tapies entre les escarpements. Petit-porteur : le nom de ceux qui, avec de petits bimoteurs de cinq à dix passagers, ravitaillaient les villages, les missions ou les mines perdues au fin fond de la brousse.

Parfois, c’étaient de réelles pistes. Toujours petites, très courtes et étroites. Souvent aussi, ce n’était qu’un bout de route juste assez dégagé pour ne pas racler les ailes dans les matitis. Ou encore agrémentée d’une pancarte indiquant l’approche d’un léger virage... ou d’une montée. Quand cela se faisait au petit matin, c’était souvent en passant sous les nuages qui tardaient à s’effacer, en rase-mottes, avec pour toute aide le souvenir d’un rocher, d’une poignée d’arbres ou de quelque termitière. Aucune de ces pistes n’avait de radio, ni d’aide à la navigation. Rares aussi celles qui avaient encore une manche à air. Seuls un lointain feu de brousse ou la poussière d’une fuite d’antilopes ou de buffles donnaient une idée du vent, et donc de la direction d’atterrissage.

Ces missions ne réussissaient qu’en contact visuel avec le sol. Mais aussi et surtout avec du « pif », du « bol », du « cul », des mots peu courants en technique mais qui résument bien le potentiel de hasard et de chance nécessaire afin de réussir une carrière en ce domaine.

La recherche de la piste de N’Djamena me ramenait à ces lointains souvenirs que j’avais crus effacés à jamais de mes soucis d’avenir. Lointains souvenirs, soit. Mais pas de si loin que cela, car à chaque virage les longues ailes de mon immense « cigare » frôlaient les branches des palmiers. Ce qui était simple en Baron ou en D18 ne l’était pas avec un DC 8.( « Baron » : bimoteur de six places).

Le « D 18 » : bimoteur de dix places) Un bac de grande envergure, pesant ce jour-là plus de 100 tonnes. Une machine avec quatre gros moteurs accrochés bas sous les ailes, évoluant lourdement et ne réagissant aux manettes qu’avec une extrême lenteur.

Essayant d’éviter les aigrettes qui batifolaient le long des berges du Chari, nous remontions le fleuve en zigzaguant à la recherche de l’aérodrome. La lenteur de reprise des turbines valides ne facilitait en rien ce parcours. Soudain apparut la tour de contrôle. Puis la chance, ou encore le hasard, nous amena en vue de loupiotes situées en début de piste.

Là, très rapidement, il y eut un numéro de cirque improvisé. Un numéro digne d’un tout grand chapiteau qui au hasard de sa tournée se trouvait en bordure d’une piste immense. Au programme, un seul numéro . En vedette un fauve en métal, aveugle, malade et boiteux, se dirigeant vers une longue bande de goudron à peine visible…

Flaps, train d’atterrissage, landing-check. Tout cela s’exécuta en triple vitesse afin de ne pas dépasser le seuil de piste et risquer de la perdre de vue. Attention aux wing-slots et au revers. Vont-ils fonctionner ? Oui ? Non ? Suspense. Ce fut en se traînant de travers, tel un crabe, accroché aux trois turbines valides, que le bac passa le bord de piste et s’y posa en douceur...

Ouf ! Quel pot !

Le souvenir de longues descente dans l’axe d’une piste impecable me paraissait un lointain rêve.Au moment ou les roues touchèrent le sol, il y eut comme un appel d’air frais dans la cabine de pilotage . De plus nous nous étions heureusement posé face au vent, sur la bonne piste. Sans l’aide des « revers » l’atterrissage sembla durer une éternité…

Des dizaines de véhicules qui nous y attendaient se mirent en route afin de nous suivre. C’était une meute de camions de pompiers et d’ambulances, de simples voitures et même de motocyclettes. Des ferrailles d’un autre âge et de toutes les couleurs. Les unes plus vieilles que les autres. Un bon kilomètre plus loin, quand le bac se fut arrêté, les chauffeurs coupèrent leurs sirènes et nous firent de grands gestes de bienvenue. L’un des pompiers, chaussé de grosses bottes en caoutchouc, nous confia que c’était grâce à sa citerne vide qu’il était parvenu à rouler si vite pour nous sauver en cas de besoin. Un homme prévoyant plein de bonnes intentions…

Sincère ou était-ce pour un matabiche ?

Cet humour, il fallait l’apprécier. À Tripoli, nous aurions eu probablement un accueil moins chaleureux. Le président libyen avait de sérieuses divergences avec celui du Zaïre. Souvent déjà, il avait menacé d’envoyer ses Migs ou ses roquettes abattre les avions marqués de 9 Q ou 9 T, les deux premières lettres d’immatriculation des avions de l’ex-Congo. Il eût été bien naïf de penser qu’à l’instar des citernes vides de N’Djamena les mitraillettes de Tripoli auraient à leur tour été dépourvues de chargeurs…

En résumé, à peu de choses près, nous aurions creusé une grande tranchée dans le désert tchadien. Une tranchée à laquelle toute expertise aurait conclu qu’un tel avion, un gros porteur avec un moteur en moins, voulant traverser la couche nuageuse pour se poser sur un aéroport sans aide ni assistance, se livrait à un sport d’une époque révolue. Un jeu risqué qui depuis longtemps ne se pratiquait plus que pour créer du suspense dans les salles de cinéma.

Il est toujours aisé de donner un avis. Les experts y excellent, d’autant mieux quand il n’y a plus personne pour témoigner de ce qui s’est réellement passé. Il est fort probable que les autres ennuis de l’appareil n’auraient jamais été évoqués, ni examinés. Normal ! Hors la panne de moteur, personne n’était au courant. Certes, ils étaient notés dans le carnet de bord du mécano, mais à ce stade, hors l’équipage, personne au monde n’en avait connaissance…

Les black boxes, les « boîtes noires », n’en étaient qu’à leurs débuts… De même que les systèmes modernes permettant une connexion permanente des données de vol avec un ordinateur central.

Quand à l’erreur de pression qui nous avait été communiquée… Dieu sait si quelqu’un se serait attardé à un détail aussi futile.

1976

Notre avion disparu dans les sables du Sahara aurait peut-être pu être retrouvé un jour… Mais on peut douter qu’à cette occasion on déterminerait que, parmi les défectuosités de cet appareil, il y avait eu surtout, au départ, une panne de stick-shaker.

2009

Trente-trois ans plus tard, l’Airbus A 330-200 du vol AF 447 d’Air France qui reliait Rio à Paris disparut dans l’océan Atlantique avec 228 passagers à son bord. L’expertise du voice-recorder (appareil qui enregistre les paroles de l’équipage) détermina que la cause de l’accident était due à une alarme de décrochage.

Alarme de « décrochage » ? Stall-warning ? (Avertissement de perte de vitesse)

Tiens donc ? Étrange ! C’est qu’il n’y a pas de différence entre ces alarmes. Décrochage, stall-warning ou stick-shaker : tous avertissent de la même situation…

Cependant, je me dis que pour deux situations apparemment identiques le dénouement eut des issues totalement différentes. Pour 228 passagers, ce fut un plongeon fatal au milieu de l’Atlantique. Pour nous, 35 ans plus tôt, l’aventure se termina à la bush-pilot, en rase-mottes, avec un avion perclus de pannes fouillant le désert en espérant se poser au plus vite.

Le drame de l’Airbus a été rendu public à la suite d’innombrables enquêtes, de recherches et d’analyses savantes qui ont épluché les détails de cette catastrophe.

Pour notre DC 8 qui, hors l’absence de crash, vécut un problème identique, il n’y eut aucune expertise, aucun rapport, aucune suite. Rien. Je n’ai jamais eu connaissance des causes de toutes ces pannes survenues lors de ce vol.

Aucune idée. Mystère.

Personne ne s’y intéressa…Out.

Ce fut un peu comme si ce vol n’avait jamais eu lieu…

Si tout cela est bien loin, je reconnais que quand on signale l’un ou l’autre problème inexpliqué, je ne puis empêcher que de petits chapitres de cet épisode me reviennent au galop. Surtout : pourquoi de même causes peuvent-elles avoir des finalités si différentes. Certes, pour l’Airbus traversant l’océan de nuit avec un équipage fatigué, l’aventure était mal embarquée. Mais pourtant pour nous, avec en plus la gestion des multiples pannes intervenues successivement, notre avenir était encore bien plus incertain. Le hasard y fut-il pour quelque chose, ou tout simplement fut-ce la protection d’une bonne étoile ?

A moins que la raison profonde…, mais il serait présomptueux d’ajouter un avis à ce que révéla la « Black-Box » , la boite noire ,de l’Airbus retrouvée deux ans après le crash…

En mémoire des malheureuse victimes de ce terrible accident on peut que remercier le ciel de leur avoir épargné la connaissance de cet enregistrement contenant les dernières paroles de l’équipage .Un contenu dont personne ne sait s’il faut le prendre au sérieux, en pleurer ou en rire…

C’est sans doute la raison qui le garda si longtemps secret.

Après l’atterrissage, un homme en salopette blanche, sans doute un mécanicien d’Air Afrique, s’empressa de prendre nos premières dépositions. Curieux de savoir ce qui s’était passé, il nous interrogea avec insistance. Puis, harcelant de questions le mécano de bord, il se promena d’un bout à l’autre de l’avion en inspectant avec attention les pourtours du moteur n° 3, puis après avoir ouvert de petites portes situées le long la nacelle, il revint vers moi..

-Je n’y comprends rien , déclara t’il. Impossible d’avoir tant de pannes à la fois. De ma vie je n’ai encore jamais vus cela . Je ne suis qu’un simple mécanicien d’escale, mais je puis vous assurer que quelque chose se préparait dans cette turbine . Mais quoi ? Peut-être…

-Peut-être ?

-N’en parlons pas. C’est passé. Tout cela est très mystérieux. En tout cas vous avez eu une sacré chances que cela tienne jusqu’à N’Djamena et surtout d’avoir pu vous y poser sans problèmes.

Sacré chance ! Je me souviens avoir eu un bref sourire en réponse à ses derniers mots. Comment aurait-il pu deviner la portée de sa remarque ?

L’homme nota encore quelques lignes dans son carnet de mécanicien, puis nous salua et disparut du décor.

À l’occasion de ces premiers instants de répit, je pris le temps de remercier le premier officier ainsi que le mécano de bord. Des super-hommes qui m’avaient tant aidé à ramener ce bac en entier et en lieu sûr.

L’un était un Français passionné de voile. L’autre, un Écossais champion de claquette. C’est tout. Futile, insignifiant. Je n’ai aucun autre souvenirs d’eux. S’ils relatent un jour cette même brève aventure, il est probable qu’ils n’auront pas beaucoup plus à raconter sur mon compte.

Je me devais de les remercier chaleureusement. A ces moments qui frôlent les instants extrêmes de la vie et qui se comptent en secondes, m’avoir fait confiance fut de leur part une attitude inestimable.

La relation tardive de ce lointain souvenir est le seul témoignage d’un vol qui, sans eux, aurait pu avoir une tout autre issue.

Comme je leur suis gré . Leurs souvenir restera, à jamais gravé dans ma mémoire

Par la suite, nous avons encore souvent volé ensemble. Surtout en Super DC 8-63, un bac plus moderne, plus fin et surtout plus long, permettant une centaine de sièges de plus, donc une capacité de 250 places.

Après avoir expliqué ce qui s’était passé, signé quelques documents et aussi un peu fatigué de la tension causée par cette balade, je m’étais éloigné vers les abords du tarmac, quand un passager vint m’accoster gauchement :

– Well ? Is that Lagos ? me demanda-t-il.

– No, sir. This is N’Djamena.

– N’Djamena ? My God ! Where is that ?

– In Tchad, sir! Long ago, it was called Fort-Lamy.

– Fort-Lamy ? My God…What happened to bring us here ?

- Chance, sir !

- ?…………..

- Just chance.

- …………..

Le Mystère du QC-041 Editions Kruisveld (Beernem)

© Liévin d'Ydewalle, 2014

-------------------------

Du même auteur:

- Souvenirs d'une balade dans le Nord

- Les griffes du hasard

- Pilote personnel de Mobutu

Un extrait de ce récit a été publié dans le Bulletin n°26 de l'Association familiale.

Bienvenue sur le site de l'Association de famille van Outryve d'Ydewalle.

Bienvenue sur le site de l'Association de famille van Outryve d'Ydewalle. Départ d’Athènes en vol de jour, ten ten, blue sky, relax, sans problèmes...

Départ d’Athènes en vol de jour, ten ten, blue sky, relax, sans problèmes... Construit par Douglas Aircraft Company , devenu McDonnell par apprès , le DC 8-33 est un avion de l’époque du Bouing 707. Même ligne, même capacité. Un avion qui à l’époque, figurait parmi les bacs d’une certaine importance : 43 mètres d’envergure, 45 mètres de long, quatre moteurs à réaction, poids maximum au décollage de 140 tonnes, avec la possibilité d’un plein de 70 tonnes de carburant. Pour ce vol, nous avions une quarantaine de passagers. Avec, en plus, l’équipage de sept personnes et une dizaine de tonnes de fret dans les soutes, cela faisait peu de choses pour un avion équipé de 130 sièges.

Construit par Douglas Aircraft Company , devenu McDonnell par apprès , le DC 8-33 est un avion de l’époque du Bouing 707. Même ligne, même capacité. Un avion qui à l’époque, figurait parmi les bacs d’une certaine importance : 43 mètres d’envergure, 45 mètres de long, quatre moteurs à réaction, poids maximum au décollage de 140 tonnes, avec la possibilité d’un plein de 70 tonnes de carburant. Pour ce vol, nous avions une quarantaine de passagers. Avec, en plus, l’équipage de sept personnes et une dizaine de tonnes de fret dans les soutes, cela faisait peu de choses pour un avion équipé de 130 sièges.  Mais en l’air on ne s’arrête pas où l’on a envie. Le Sahara a beau être immense, trouver un endroit où se poser n’est pas évident.

Mais en l’air on ne s’arrête pas où l’on a envie. Le Sahara a beau être immense, trouver un endroit où se poser n’est pas évident.